MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 317 FEBRERO DEL AÑO 2025 ISNN 0124-4388

MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 317 FEBRERO DEL AÑO 2025 ISNN 0124-4388

La aparición de la heroína en Colombia data desde inicios de la década de los 90, debido al auge de las plantaciones de amapola en el país, su procesamiento y la exportación a los Estados Unidos; sin embargo, a causa de las frecuentes fumigaciones a los cultivos por parte del Estado, se redujo el flujo de comercialización internacional, lo que conllevó a que los narcotraficantes optaran por empezar a distribuir la heroína dentro del país a muy bajo costo en el mercado interno.

De acuerdo con el estudio Relatos del cuerpo-tierra sobre la condición juvenil y el consumo de heroína en Colombia, tejidos entre la gubernamentalidad y el pensamiento ambiental, realizado en la Universidad de Manizales, durante la primera década de los 2000 se detectó el aumento en el consumo de heroína en Colombia y desde ese entonces este ha ido incrementando con el paso de los años.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2019, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas, se proyecta que para el año 2030 habrá un aumento significativo en las cifras de consumo en los países de recursos bajos y medios, incluyendo a Colombia, donde se estima que la población más vulnerable se encuentra entre los 15 y 65 años de edad.

La Universidad Tecnológica de Pereira indica que “el Eje Cafetero es la región con mayor consumo de drogas inyectables en Colombia. También se reportan aumentos significativos en las cifras de consumo en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá y Cúcuta”.

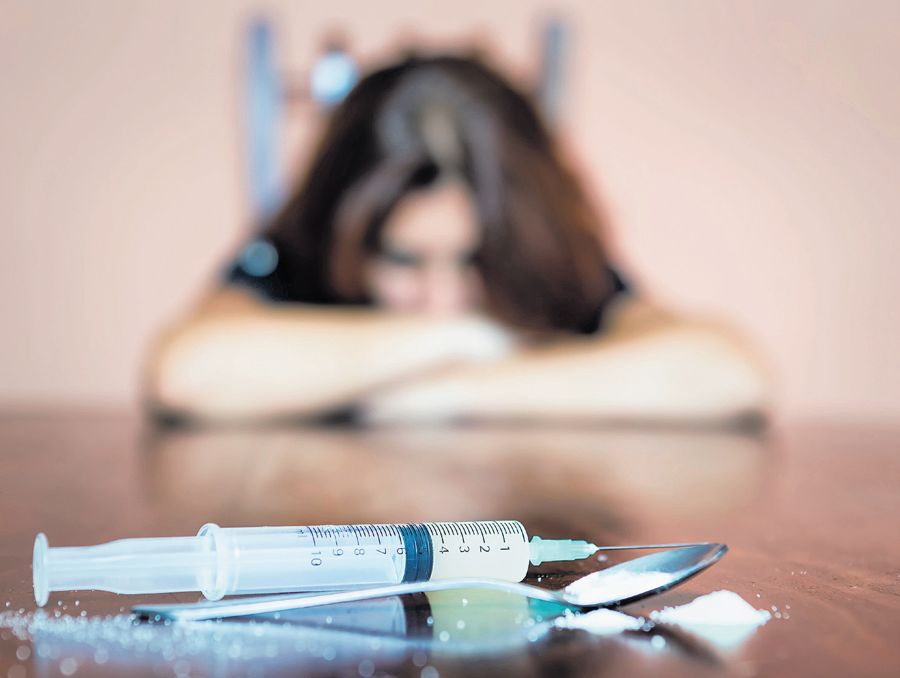

El consumo de heroína se ha convertido en un grave problema de salud pública debido a los riesgos asociados. Se ha evidenciado que las personas que consumen drogas inyectables se encuentran en un alto riesgo de contraer enfermedades como el VIH, Hepatitis C y tuberculosis, y también el riesgo constante de sufrir una sobredosis. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), para el año 2021, se estimó que un 0,5 % de los casos de VIH positivos se atribuyeron al uso de drogas endovenosas.

Por otra parte, en el año 2015 el Ministerio de Justicia, partiendo de un estudio realizado, determinó que la causa frecuente de contagios de las enfermedades previamente mencionadas entre los consumidores era el intercambio o uso compartido de equipos de inyección, lo cual a día de hoy sigue siendo un factor crítico en la propagación de patologías como estas, incrementando el riesgo de contagio hasta 35 veces más.

En relación con el impacto directo que esto genera en la salud pública, y partiendo de la Política Nacional de Drogas 2023-2033, se estima que la respuesta institucional frente a esta problemática es insuficiente debido a que en la actualidad, el país solo cuenta con 371 centros que son aptos para atender a consumidores de sustancias psicoactivas; actualmente solo 115 municipios del país cuentan con un centro de salud que preste estos servicios de salud, lo cual evidencia la principal barrera que se presenta al momento de acceder a ellos y atender un mayor número de casos.

Adicionalmente, en los últimos años se han incrementado las cifras de patología dual, en esta coexisten trastornos por uso de sustancias y a su vez, trastornos de salud mental, lo cual conlleva al aumento de admisiones hospitalarias y atenciones por urgencias, deteriorando mucho más un sistema de salud, que de por sí ya presenta dificultades.

Con esta nueva política, según explica el Gobierno, se “buscará fortalecer las capacidades locales en relación con la atención en salud a personas que tienen dependencia a opioides, y continuar fortaleciendo progresivamente el acceso a tratamientos para trastornos por consumo, con medicamentos como la metadona para el manejo de la dependencia y la naloxona que se utiliza en caso de sobredosis”.

Frente a esto, es importante destacar: “Se tendrá como objetivo ampliar la capacidad de atención con un enfoque preventivo que permita reducir el impacto negativo que esta problemática ejerce sobre la salud pública del país, reduciendo la carga de enfermedad y, por ende, los costos”. Sin embargo, aún es pronto para tener certeza sobre la ejecución y posterior efectividad de este proyecto.

El Estado colombiano implementó una Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto, desde la cual se han tomado acciones frente al aumento en el consumo desde una perspectiva política social de inclusión, derechos humanos y no discriminación.

Dentro de las leyes a destacar se encuentra la Ley 1566 del 2012, que está enfocada en garantizar la atención integral por parte del Estado a los consumidores, con un enfoque en derechos humanos, salud pública y salud mental. Por otra parte, en el año 2023 el Ministerio de Justicia presentó un protocolo sobre consumo de sustancias psicoactivas en espacio público en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, con el objetivo de contener la propagación del consumo en menores de edad.

Además, desde el año 2007, el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto, realizó una estrategia fundamentada en cuatro ejes: prevención, mitigación, superación y capacidad de respuesta. Sin embargo, aunque las políticas mencionadas anteriormente han generado avances, no han sido suficientes para controlar el aumento exponencial del consumo.

El Ministerio de Justicia reconoció que “a pesar de los esfuerzos económicos y estratégicos durante los últimos 20 años las cifras de consumidores día a día se multiplican”.

Las respuestas de las entidades Frente a la poca intervención del Estado y las políticas insuficientes, algunos sectores de las comunidades han tomado la iniciativa de implementar proyectos locales en busca de mitigar la problemática.

Por ejemplo, en Bogotá, la corporación sin ánimo de lucro Acción Técnica Social inauguró la primera sala de consumo supervisado en el año 2023. Este espacio fue creado con el objetivo de ofrecer un espacio seguro e higiénico a los consumidores, con el fin de prevenir sobredosis y a su vez disminuir la propagación de enfermedades. Actualmente, este proyecto beneficia a 78 personas aproximadamente, quienes también reciben atención en primeros auxilios, comida, productos de higiene personal y acompañamiento en el proceso de superar su adicción.

Organizaciones como Viviendo en Cali, desarrollaron estrategias y protocolos para brindar atención a consumidores de drogas inyectables, quienes en su mayoría son habitantes de calle. La corporación identifica a las personas que consumen, les brinda atención médica en caso de sobredosis, les hacen seguimiento y en caso de ser necesario les remiten a hospitales.

En el caso de Medellín, desde la Alcaldía se han implementado intervenciones educativas con el programa Medellín Me Cuida, con el objetivo de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas a través del trabajo comunitario. Con estas mediaciones también se busca fortalecer la capacidad de respuesta e intervención frente a situaciones de riesgo asociadas al consumo de sustancias. Sin embargo, la ciudad sigue presentando un alto índice de consumo y hasta el día de hoy no se ha planteado otra propuesta para impactar la problemática por parte de los entes gubernamentales locales.

El consumo de heroína no solo es un desafío sanitario, sino también económico y, sobre todo, social. La implementación de un abordaje integral que combine esfuerzos gubernamentales y comunitarios será clave para cambiar el rumbo de esta crisis silenciosa que afecta al país.

Si usted está interesado en alguno de los libros de la Editorial San Vicente Fundación, ingrese al siguiente link, acceda a nuestro catálogo y realice su proceso de compra

Visitar catálogo

Tel: (4) 516 74 43

Cel: 3017547479

diana.arbelaez@sanvicentefundacion.com